共有持分とは?不動産を共有するリスクと解消方法を徹底解説

共有持分とは?不動産を共有するリスクと解消方法を徹底解説

「相続で兄弟と土地を分け合った」「実家を親族と共有している」

このような不動産の共有名義は珍しくありません。

しかし実際には、共有名義の不動産(共有持分)はトラブルの温床になりやすく、放置すれば資産ではなく負担になってしまいます。

この記事では、共有持分の基本からリスク、解消方法、実際の事例、そしてよくある質問までを徹底解説します。

共有持分とは?

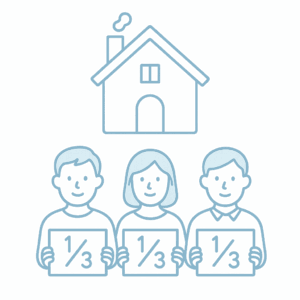

不動産の「所有権」を複数人で分け合って持つことを、共有持分と言います。

共有持分が生まれる代表的なケース

相続で兄弟姉妹が土地を分け合う

離婚時の財産分与で夫婦が半分ずつ持つ

投資目的で複数人が共同購入する

例:土地を3人で相続した場合、それぞれが3分の1ずつ所有権を持つ状態。このとき各人が持っている割合を「共有持分」と呼びます。

一見公平に思える共有ですが、実は利用や管理に大きな制限があり、トラブルの原因となりやすいのです。

共有持分を所有するリスク

1. 勝手に売却・変更できない

不動産を大規模に修繕したり、全体を売却したりするには共有者全員の同意が必要です。

1人でも反対すれば進められません。

→ 【事例】雨漏りが発生して修繕が必要だったが、1人が費用負担を拒否し建物の劣化が進行。

2. 管理方針が決まらない

「短期賃貸」「外壁修繕」などの管理行為は過半数の持分が必要です。

2分の1では過半数に届かないため、しばしば合意ができません。

3. 知らない第三者が共有者になるリスク

共有者は自分の持分を自由に売却できます。

その結果、まったく知らない第三者と突然共有関係になることも。

4. 分割請求のリスク

民法では共有者はいつでも「共有物分割請求」ができます。

最悪の場合、裁判で競売にかけられ、市場価格より安く処分されることも。

5. 相続でさらに複雑化

1/2の持分がさらに子ども3人に相続されれば、1/6ずつに細分化。

人数が増えるほど合意形成は困難になります。

6. 売却価格が安い

有持分だけを売却する場合、市場価格の1/2〜1/3程度まで下がるのが一般的です。

また共有持分のみで取り扱いを行う不動産会社も多くはなく、適正な査定結果を得られないご相談も多くいただきます。

共有持分を放置するとどうなる?

賃貸収益を得たい → 共有者が同意せず進まない

融資を受けたい → 他の共有者の承諾がなければ担保にできない

修繕が進まない → 建物の価値が下がり続ける

結果的に、共有持分は「資産」ではなく「負担」に変わるリスクがあります。

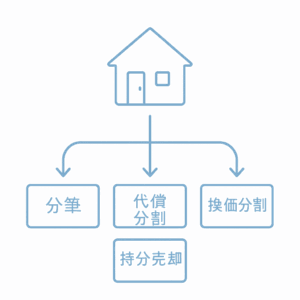

共有持分の解消方法

1. 土地の分筆(現物分割)

土地を物理的に分け、それぞれが単独所有者になる方法。

→ 広い土地なら有効だが、狭小地や建物付きでは現実的でないことも多い。

2. 代償分割(持分買い取り)

共有者の1人が不動産全体を取得し、他の共有者に現金で代償を支払う方法。

公平だが、買い取る資金力が必要。

3. 換価分割(全体売却)

不動産全体を売却し、売却代金を分配する方法。

ただし共有者の誰かが反対すれば実行できない。

4. 遺産分割協議で防ぐ

相続時に「誰が取得するか」を決めておけば、共有自体を避けられる。

5. 自分の持分を売却

他の共有者に売却

第三者や専門業者に売却

持分売却はもっとも現実的でスピーディーな解決策。

共有持分の事例紹介

成功例①:専門業者に売却して即現金化

兄弟3人で1/3ずつ共有していた土地。

合意形成が困難だったため、1人が専門業者に持分売却。

→ 数日で現金化し、トラブルから解放。

成功例②:兄弟間で代償分割

兄が全体を取得し、弟に現金を支払う形で合意。

→ 不動産を維持しつつ、相続トラブルを回避。

失敗例:放置して競売に

兄弟間で合意できず裁判に発展。

→ 裁判所が競売を命じ、市場価格の7割程度で売却。

全員が不満を抱える結果に。

FAQ(よくある質問)

共有持分だけを売ることは可能ですか?

はい、可能です。ただし市場より安い価格になる傾向があります。他の共有者に知られずに売却できますか?

知られずに売却は可能です。、登記上は公開情報のため、売却後に知られる可能性は高いです。専門業者と一般の不動産会社の違いは?

一般会社は取り扱いを避けることが多いですが、専門業者なら即時対応可能です。税金はかかりますか?

売却益が出た場合は譲渡所得税が課税される可能性があります。持分を放棄することはできますか?

可能ですが、他の共有者に迷惑をかける形になり、現実的な解決にならない場合もあります。競売になるとどうなりますか?

市場価格より安く売却され、思わぬ損失を被ることがあります。相続時に避ける方法は?

遺産分割協議で「誰が取得するか」を事前に決めることが最も有効です。